Angesichts seiner Größe ist die Dichte an Gotteshäusern am Neubau beachtlich hoch. Die verschiedensten Religionen finden im Siebten einen Anknüpfungspunkt. Zahlreiche Kirchen sind unübersehbar, aber es gibt auch solche, die erst auf den zweiten, manchmal sogar erst auf den dritten Blick zu erkennen sind. Begleitet uns auf unserem Kirchen-Streifzug durch den Bezirk und erlebt Neubau von seiner spirituellen Seite.

Kirchen schreiben Geschichte

Laut Fabian Andre vom Institut für Historische Theologie der Universität Wien lässt sich die Kirchendichte im 7. Bezirk Wiens mit der Entwicklung und dem Wachstum von Neubau zwischen 1720 und 1870 erklären: „Die Bevölkerungszahl im Bezirk wuchs in dieser Zeit von rund 36.000 auf 80.000 Personen an und der Ausbau der einzelnen Vororte verlangte somit auch zahlreiche neue Kirchenbauten, da die Bevölkerung seelsorgerisch betreut werden musste“, sagt der Universitätsassistent im Fachbereich Kirchengeschichte. In diesen 150 Jahren gab es zwei bedeutende kirchengeschichtliche Entwicklungen, die im Siebten besonders deutlich sichtbar sind. „Wichtig für die barocke Frömmigkeit waren damals die Bruderschaften. Also Zusammenschlüsse von Laien, die sich frommen Werken oder karitativen Aufgaben widmeten. In der Barockzeit im 18. Jahrhundert florierten die Bruderschaften. Das 19. Jahrhundert galt hingegen als Epoche der Orden. Zu keiner anderen Zeit gab es so viele Ordensgründungen und manche bestehenden Kongregationen erlebten einen Aufschwung.“

Brüder & Orden

Ein gutes Beispiel für die Bruderschaft ist die Kirche Altlerchenfeld am Ceija-Stojka-Platz. Man kennt sie auch als „Zu den heiligen Sieben Zufluchten“ – dieser Name geht auf eine barocke Bruderschaft zurück, die hier gewirkt hat. Ursprünglich wurde die Kirche 1715 als kleine Kapelle gegründet. Durch Ausbauten im 19. Jahrhundert ist sie mittlerweile die drittgrößte Kirche Wiens.

Die Lazaristenkirche in der Kaiserstraße 7 demonstriert hingegen die Ordensentwicklung. Die Lazaristen sind eine Gemeinschaft von Weltpriestern. „Es gelang ihnen in der Mitte des 19. Jahrhunderts in Wien dauerhaft Fuß zu fassen. Sie erbauten 1860 die Lazaristenkirche“, klärt Kirchenhistoriker Andre auf. Erst 1939 wurde das Gotteshaus eine Pfarrkirche. Die Nähe zum Westbahnhof wurde dem Gebäude im Zweiten Weltkrieg zum Verhängnis. Im Bombenhagel wurde sie schwer beschädigt. Nach dem Krieg wurde sie wieder aufgebaut. Leider geben die Lazaristen ihre Standorte bis auf ein Schwesterngebäude in Wien heuer auf. Altlerchenfeld wird von der Diözese Wien weitergeführt, aber für eine Fortsetzung der Lazaristenkirche in der Kaiserstraße sieht es schlecht aus.

Ein weiterer Orden

Die Mechitaristenkirche in der Neustiftgasse 4 ist zwischen Wohnhäusern eingepfercht – das nimmt der Kirche einiges an Strahlkraft. Innen kann man kunstvolle Fresken von Friedrich Schilcher und Wandmalereien von Josef Kleinert bestaunen. Die Kirche wurde ursprünglich 1599 von Kapuzinern gegründet, nach der Zerstörung durch die Osmanen 1684 neu erbaut und später von den Mechitaristen übernommen. In der dahinter liegenden Mechitaristengasse grenzt das Mechitaristenkloster an. Die Mechitaristen wurden 1701 in Konstantinopel von Mechitar von Sebaste gegründet und nahmen 1712 die Benediktsregel an. Kirchenhistoriker Andre berichtet: „Als sie sich im Zuge der napoleonischen Wirren in Wien niederließen, erhielten sie das Privileg, eine Druckerei betreiben zu dürfen. Diese Druckerpresse ist notwendig für die Sicherung und Förderung des armenischen Erbes im Westen – die Hauptaufgabe des Ordens. Anfänglich von der Wiener Bevölkerung beargwöhnt, da ihnen die armenische Kultur fremd war, ist die armenisch-katholische Gemeinde heute ein wichtiger Puzzlestein in der religiösen Landkarte Wiens.“ Die Bewahrung der armenischen Kultur ist bis heute ein zentrales Anliegen des Ordens. Laut Andre geben die Mechitaristen bis heute armenische Literatur heraus, pflegen eine eigene armenische Liturgie und betreiben ein Museum, in dem es etwa die weltweit größte Sammlung von armenischen Münzen gibt. „Die älteste Münze stammt aus dem 4. vorchristlichen Jahrhundert“, sagt Andre und unterstreicht die weltweite Bedeutung der Mechitaristengemeinde im 7. Bezirk.

Die Schotten am Neubau

Die Wurzeln der Kirche St. Ulrich am Sankt-Ulrichs-Platz 3 reichen bis ins Jahr 1211 zurück. Seinerzeit spielte sich das Leben rund um die Kirche ab. Sie ist nicht nur die Mutterkirche des siebten Bezirks, sondern auch die früheste barocke Kirche in Wien. Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Kirche mehrfach erweitert. Die markanten Türme kamen erst viel später hinzu. „Einer der Türme diente während der Türkenbelagerung dem türkischen Befehlshaber Kara Mustafa als Aussichtsplattform“, erklärt Pastoralassistent Patrik Heykman. Heute gehört die Kirche zum Schottenstift. „Es war eine der Lieblingskirchen von Maria Theresia und wir beherbergen das Gnadenbild, zwei Gewänder sowie einen Fronleichnamshimmel von der Kaiserin in der Kirche“, so der Pastoralassistent.

In St. Ulrich hängt sogar die Schwesternglocke der Pummerin. „Hören kann man diese Glocke nur zu ganz besonderen Anlässen.“

Die Ulrichskirche in Bildern

In der Zieglergasse 33A stoßen wir auf die Pfarrkirche St. Laurenz am Schottenfeld – ein beeindruckendes Bauwerk im Stil des Barockklassizismus. „Die Schottenfeldkirche wurde aufgrund der rasch wachsenden Bevölkerung ab 1783 errichtet, auf Anordnung von Kaiser Joseph II“, erzählt Kirchenhistoriker Andre. „Ganz im Sinne des Kaisers sollte die Kirche nicht prächtig sein, sondern den Bedürfnissen der Gemeinde entsprechen.“ Im Laufe der Jahre erfuhr die Kirche mehrere Umgestaltungen. Es wurden Seitenaltäre, Gemälde und Deckengemälde im Stil des Klassizismus und Historismus hinzugefügt. Besonders die farbenfrohen Wand- und Deckenmalereien, entstanden um 1870, verbinden neoklassizistische und neobarocke Elemente zu einem harmonischen Gesamteindruck. Die Kirche ist somit ein faszinierendes Zeugnis verschiedener künstlerischer Epochen.

Die Pfarrkirche St. Laurenz am Schottenfeld in Bildern

Verstecktes Juwel

Eine reiche Geschichte kann auch die Klosterkirche „Zum Göttlichen Heiland“ in der Kaiserstraße 25 bieten. Dieses versteckte Juwel im Nazarenerstil verbindet Kunst, Glauben und Tradition auf einzigartige Weise. Gegründet 1857 in Reindorf, zog die Gemeinschaft der Schwestern vom Göttlichen Erlöser 1861 in den heutigen Standort im 7. Bezirk um. Das Kloster wurde im neuromanischen Stil errichtet und trägt noch heute ein Relief des heiligen Josef – lange Zeit auch als „Josefskloster“ bekannt. Leider sind die sehenswerten Räumlichkeiten und Wandgemälde nur zu wenigen Ausnahmen für die Öffentlichkeit zugänglich.

Hier nehmen Soldaten Platz

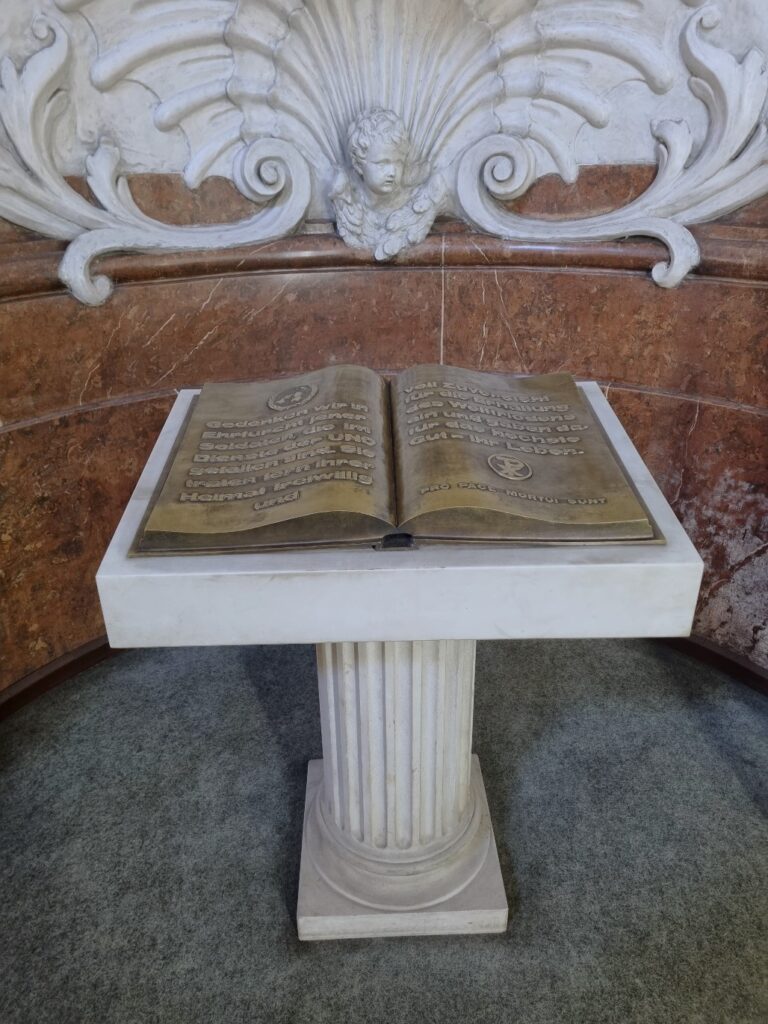

Wer durch die Mariahilfer Straße schlendert, kommt bei Hausnummer 24 an der Stiftskirche vorbei. Angeblich wurde sie 1739 nach einem Entwurf von Joseph Emanuel Fischer von Erlach erbaut. Heute ist die Stiftskirche als Gotteshaus für die Soldaten der Stiftskaserne bekannt. Die Kirche hat nur beschränkte Öffnungszeiten. Wenn sie offen ist, brennt immer Licht und sie wirkt hell und einladend. „Zudem ist die fußläufig barrierefrei zugänglich“, erklärt Militärgeneralvikar Peter Papst. Er ist über 30 Jahre Militärseelsorger und leitet die Stiftskirche seit 2005. Sonntags hält er die Messe selbst, unter der Woche wird sie von einem Militärpfarrer zelebriert. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Kirche aufgelöst und diente als Militärdepot. Vom kirchlichen Inventar, das in die Mariahilfer Kirche – auch als Barnabitenkirche oder Haydn-Kirche bekannt – wanderte, bekam man nur einen Bruchteil zurück, weil es keine schriftliche Dokumentation gab. „Der heutige Durchgang unterm Turm war einst ein Kirchenraum. Das Tor wurde später zurückversetzt“, sagt Papst, dem auch schon zu Ohren kam, dass manche Bürger*innen den Turm der Stiftskirche als einen der schönsten Kirchtürme Wiens bezeichnen. Sehenswert ist auch das UNO-Denkmal in der Kirche: ein aufgeschlagenes Buch, das den verstorbenen Kameraden im Auslandseinsatz gedenkt. Übrigens: Wenn man ganz still ist, kann man von Zeit zu Zeit das Vibrieren der U-Bahn wahrnehmen, die unter der Stiftskirche vorbeiführt.

Die Stiftskirche in Bildern

Bescheidene Protestanten

An der einzigen evangelischen Kirche im Siebten kann man leicht vorbeigehen, denn die Pfarre Neubau in der Lindengasse 44A – auch „Auferstehungskirche“ genannt – befindet sich im Erdgeschoss eines Wohnhauses. Sie wurde Anfang der 1960er Jahre errichtet. Von außen sind nur die Kupfertüren mit einem schlichten Kreuz zu sehen. In Wien ist dieser unaufdringliche Baustil evangelischer Gotteshäuser nicht unüblich. Ähnliche Varianten finden sich auch in anderen Bezirken. „Die Vision von Architekt Friedrich Rollwagen waren Kirchen in der Welt, ohne Turm und Glocken und unmittelbar unter dem Volk“, erzählt Pfarrer Hans-Jürgen Deml. Betritt man die Auferstehungskirche, erstreckt sich ein großer moderner Saal mit einem Altar, der von oben mit Tageslicht geflutet wird. Wenn die Sonne im Westen steht, erstrahlt zusätzlich die seitliche Buntglasfensterfront. Neben Gottesdiensten werden in dieser Kirche auch regelmäßig Konzerte und diverse Veranstaltungen abgehalten. Pfarrer Deml demonstriert die gute Akustik im Raum, indem er mir bei meinem Besuch ein Liedchen trällert: „Erleuchte und bewege uns, leite und begleite uns.“ Viele Chöre treten hier vor bis zu 500 Besucher*innen auf. Unter anderem auch originelle Ensembles wie zum Beispiel der „Schmuse-Chor“. Auch der Reformationsgottesdienst wurde in den letzten Jahren live aus der Auferstehungskirche für Radio und Fernsehen übertragen. Gelegentlich wird in der Kirche sogar Tango getanzt. Einen Stock tiefer gibt es zusätzlich Räume, die für Veranstaltungen genutzt werden – von Theaterproben, über Flohmärkte bis hin zu Treffen von „Anonyme Alkoholiker“. Nächstes Jahr findet die Eröffnung des Akkordeonfestivals in der Auferstehungskirche statt. Pfarrer Deml geht heuer in Pension – bleibt zu hoffen, dass sein*e Nachfolger*in ebenso weltoffen agiert.

Auf Basis des Buddhismus

Wer lieber meditiert, ist in den Meditationszentren bestens aufgehoben. Neubau bietet das buddhistische Meditationszentrum „Yun Hwa Dharma Sah“ in der Kirchengasse 32 beim Siebensternpark. Noch länger gibt es Shambhala Wien, eine offene, ermutigende und diverse Gemeinschaft für alle Menschen, die den Weg der Meditation gehen und positiv in ihrem Umfeld wirken wollen. Es wurde Ende der 1970er als Teil eines weltweiten Netzwerkes von Meditationszentren des tibetischen Buddhismus in der Tradition von Chögyam Trungpa gegründet, damals unter dem Namen Dharmadhatu. „Seit deren Gründung 1983 ist es auch Mitgliedsorden der Österreichischen Buddhistischen Religionsgemeinschaft“, berichten Nina Lederer, Peter Nowak und Hannah Nowak von Shambhala Wien. Das Shambhala Meditationszentrum ist mehrmals umgezogen. Zunächst gab es Räume im Sitz der Buddhistischen Religionsgemeinschaft am Fleischmarkt im ersten Bezirk. Ende der 1980er übersiedelte man in die Westbahnstraße im Siebten und als es dort zu klein wurde, kam man 2004 in die Stiftgasse. „Im Shambhala Meditationszentrum wird in erster Linie die grundlegende Meditation im Sitzen und Gehen praktiziert, aber auch weiterführende Meditationspraktiken des Vajrayana-Buddhismus, den sogenannten Diamantweg“, erzählt das Trio. Chögyam Trungpa legte außerdem einen starken Schwerpunkt auf Belehrungen, die helfen, mit Zuversicht, Mut und Sanftheit eine gute menschliche Gesellschaft zu entwickeln. „2018 kam Shambhala in eine große Krise, da – wie auch in anderen religiösen Gemeinschaften – Missbrauchsvorwürfe gegen den damaligen spirituellen Leiter von Shambhala International, Mipham Rinpoche, bekannt wurden. In Folge zog sich dieser von allen Leitungsrollen zurück und übergab die Führung der internationalen Organisation einem Vorstand, der diese seither in rotierender Besetzung leitet.“ Die Krise spaltete auch die Wiener Gemeinschaft und viele Mitglieder gingen verloren. Die Corona-Pandemie war ebenfalls nicht förderlich und so musste man 2022 aus finanziellen Gründen die schönen Räumlichkeiten in der Stiftgasse aufgeben. „Seitdem bieten wir Montag im Amida Zentrum in der Neubaugasse kostenlose Meditationsabende an, jeder erste Montag im Monat ist ‚Einführung in die Meditation‘ für Neue.“ An Wochenenden gibt es häufig ganz- oder halbtägige Praxistage mit Meditation und Vorträgen. Im Herbst ist ein zweitägiges Wochenendprogramm vorgesehen, das sich mit Zuversicht in schwierigen Zeiten auseinandersetzen wird. „Die Zeichen stehen gut, dass wir bald wieder eigene Räumlichkeiten haben werden.“ Hoffentlich im 7. Bezirk!

Lesetipps passend zum Thema

Fehlende Gebetsräume

Nicht für alle Religionen gibt es am Neubau derzeit Gebetshäuser. So fehlt zum Beispiel ein jüdisches Gebetshaus. In der Schottenfeldgasse 60, wo sich einst eines befand, erinnert heute nur noch eine Gedenktafel an die einzige jüdische Betstätte Neubaus, deren Aufstellung ein jahrelanges Politikum vorausgegangen war. Die Islamische Glaubensgemeinschaft Österreich (IGGÖ) hat zwar ihren Sitz in der Bernardgasse 5, 1070 Wien, aber es gibt keine Einrichtung, in der regelmäßig Gebete für Muslime stattfinden.

Abseits der klassischen Kirchen

Wer wachsam durch Neubau spaziert, stößt auf so manche Freikirche, wie etwa die Crossroads International Church Vienna in der Kenyongasse 15, die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten in der Wimbergergasse 46, die ICF Wien – Freikirche in Wien in der Lerchenfelder Straße 35 und die Calvary Chapel Wien in der Burggasse 10A. Im 7. Bezirk ist auch die Volksmission Wien in der Seidengasse 25 zuhause – ein Verein im Rahmen der evangelischen Kirche und eine Stätte der Begegnung für Menschen jeden Alters ohne Ansehen von Stellung und Konfession. In diesen Räumlichkeiten kommt auch die Pfingstgemeinde Ekklesia Wien zusammen.

Egal welcher Glaubensgemeinschaft man sich verbunden fühlt – eines ist garantiert: Im Siebten hat man einen guten Draht nach oben!

Text und Bilder: Christian Scherl

Weiterführende Links

- Lazaristenpfarre

lazaristenpfarre.at - Die Wiener Mechitaristen Kongregation

mechitharisten.org - Pfarre St. Ulrich

stulrich.com - Katholische Pfarre St. Laurenz am Schottenfeld

pfarreschottenfeld.at - Schwestern vom göttlichen Erlöser

schwestern-vom-goettlichen-erloeser.de - Katholische Militärseelsorge

mildioz.at - Evangelische Pfarrgemeine Neubau/Fünfhaus

evang-neubau.at - Yun Hwa Sangha

yunhwasangha.org - Shambhala Wien

wien.shambhala.info - IGGÖ

derislam.at - Institut für Historische Theologie | Fach Kirchengeschichte

kg-ktf.univie.ac.at