Vom Mauthnerschen Kinderspital zum St.-Anna-Kinderspital

1837 gründete der Arzt Ludwig Wilhelm Mauthner das erste Kinderspital Österreichs in der Kaiserstraße – zunächst auf eigene Kosten und später unter der Patronanz der Kaiserin Maria Anna. Sie war es, die im Zuge des Ausbaus den Wunsch für den künftigen und bis heute bekannten Namen äußerte: St. Anna Kinderspital – der Name der Schutzheiligen der Kaiserin, die sich Zeit ihres Lebens in Wien und nach der Abdankung ihres Mannes in Prag für sozial Schlechtergestellte einsetzte.

Kinder – kleine Erwachsene

In einer Zeit, in der die Kindersterblichkeit hoch und der Stellenwert von Kindern in der Gesellschaft dem von Erwachsenen untergeordnet war, galten Kinder in Krankenhäusern nicht als Routinefall. Wie sollte man sie behandeln? Wie die Behandlungskosten festsetzen? Erst ab der Aufklärung galt der Lebensabschnitt „Kindheit“ nicht länger als Vorform des Erwachsenseins und so überrascht es wenig, dass sich die Wichtigkeit einer gesonderten Behandlung von Kindern erst durchzusetzen hatte. Oft waren Findelhäuser mit Krankenstationen für Kinder verbunden. In herkömmlichen Spitälern aber lagen „in großen Sälen (…) Kinder und Erwachsene durcheinander, oft mussten sich mehrere Personen ein Bett teilen“, schrieb Gunda Barth-Scalmani in der Festschrift anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der ÖGKJ (S. 12).

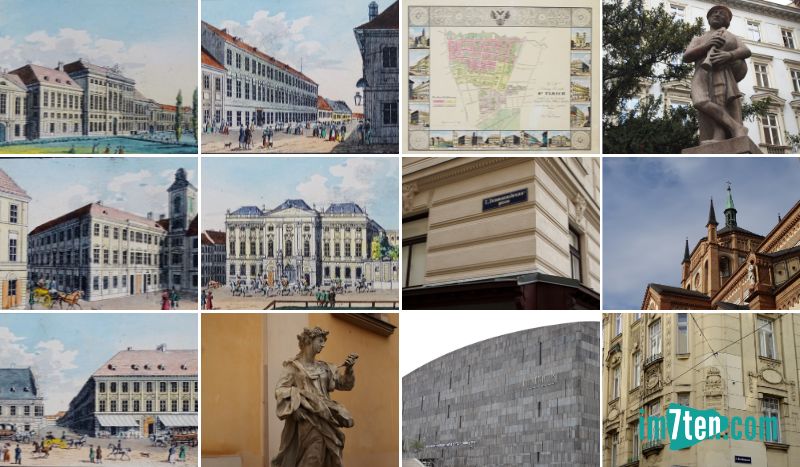

Das Mauthnersche Kinderspital in 1070 Wien

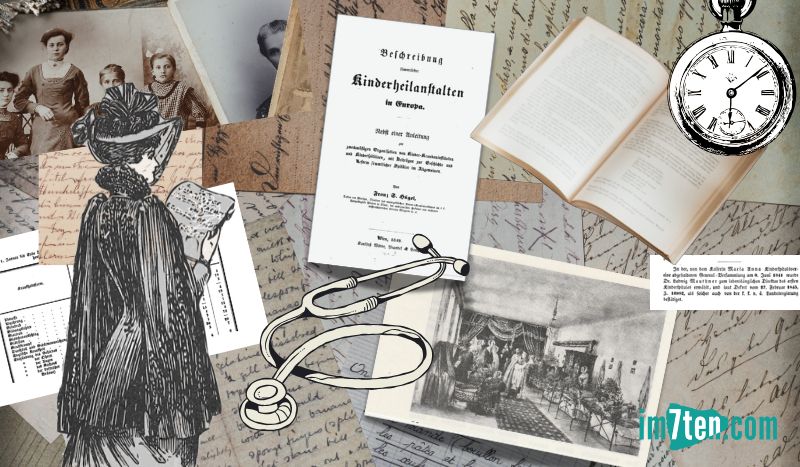

Wilhelm Ludwig Mauthner – Arzt, Chirurg, k. & k. Regimentsarzt – brach „eine ganz neue Bahn in Österreich“, als „dieser Menschenfreund“ als Erster den Entschluss fasste „in Wien ein Kinderspital mit 12 Betten auf seine Kosten zu begründen“, schrieb Franz Seraph Hügel in seinem Buch „Beschreibung sämmtlicher Kinderheilanstalten“ im Jahr 1848 (hier nachzulesen auf S. 260).

Den Entschluss soll er während seiner Arbeit als Regimentsarzt gefasst haben, als er sich um die kleine, kranke Tochter eines Soldaten kümmerte. Die Hilflosigkeit des Mädchens hatte den mitfühlenden Arzt dermaßen ergriffen, dass er den Rest seines Lebens der Kinderheilkunde verschrieb.

Er suchte bei der Landesregierung um die Bewilligung an, die ihm im Mai 1837 erteilt wurde, woraufhin er ein Programm für seine Anstalt ausformulierte.

Am 26. August 1837 eröffnete er in der Kaiserstraße 26 seine Anstalt mit zwölf Betten für die unentgeltliche Behandlung, Pflege und Verköstigung armer, kranker Kinder von vier bis zwölf Jahren. Um die Heilanstalt so gemeinnützig als möglich zu gestalten, wurden vorzugsweise Kinder aufgenommen, die von „hitzigen und schnell verlaufenden Krankheiten befallen wurden“, heißt es in Franz S. Hügels Buch, S. 260, weiter.

Fortschrittlich und strukturiert

Das Prozedere der Aufnahme liest sich heute, mit einem um 190 Jahre weiterentwickelten Gesundheitssystem, abenteuerlich – die kranken Kinder durften zuvor nur kurz bettlägrig krank gewesen sein, man hatte sich vorab zu erkundigen, ob denn ein leeres Bett vorhanden sei und hatte zwischen 15 und 16 Uhr in der Aufnahme mit einem Armutszeugnis zu erscheinen, welches vom Eigentümer oder Verwalter des Hauses, in dem die Eltern/Verwandten wohnten, ausgestellt werden musste. Erst dann wurde über die Aufnahme entschieden. Einmal aufgenommen musste das Kind sauber von den Eltern oder Verwandten persönlich in die Kinderheilanstalt gebracht und dort in die Obhut des Spitalspersonals übergeben werden. Rettungsdienst? Fehlanzeige. Familienzimmer? Jahrhunderte zu früh.

Unterstützt wurde Mauthner von einem Assistenten – ein graduierter Arzt –, der in der Anstalt wohnte, um die Arbeit der „Wärterinnen“ (heute: Pfleger*innen) zu überwachen. Neben der stationären Aufnahme wurden auch ambulante Behandlungen sowie Hausbesuche durchgeführt.

Um in dem Wohnhaus, in dem die Krankenstation untergebracht war, keine Unannehmlichkeiten entstehen zu lassen, kaufte Mauthner das Gebäude kurze Zeit später und stattete es mit allem Nötigen aus.

Kostenübernahme durch Wohltätigkeitsfonds

Die Kosten für die Behandlung von Findlingen konnten aus dem Findelhausfonds bezahlt werden. Kinder mittelloser Eltern, die in den Vorstadtbezirken Spittelberg, St. Ulrich, Neubau und Schottenfeld wohnhaft waren erhielten Arzneien auf Kosten des Krankenhaus- und Armeninstitutsfonds. Eine Verschreibung von Arzneien auf öffentliche Kosten wurde Wilhelm Ludwig Mauthner jedoch nicht gestattet.

Universitätsvorträge und Prüfungen heben den Standard

Ab Mai 1839 hielt Wilhelm Ludwig Mauthner Vorträge und Vorlesungen über die Pflege gesunder und kranker Kinder sowie Diätik für Kinder. Wer die anschließenden Prüfungen erfolgreich absolvierte erhielt ein begehrtes Zeugnis, wodurch wiederum Standards in der Ausbildung der „Wärterinnen“ und Hebammen gesetzt wurden.

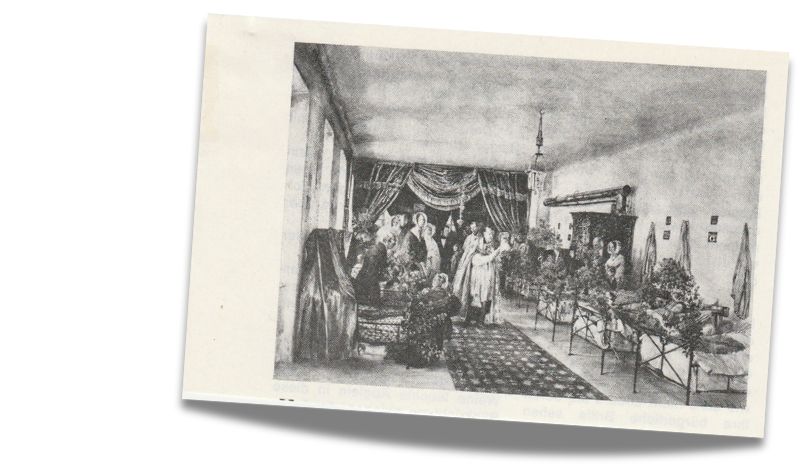

Das Kaiserehepaar beehrt das Spital

Am 10. März 1840 statteten Kaiser Ferdinand – der Urenkel von Kaiserin Maria Theresia – und seine Gattin, die Kaiserin Maria Anna (by the way: auch ihre Urgroßmutter war Kaiserin Maria Theresia), dem Mauthnerschen Kinderspital in der Kaiserstraße erstmals einen Besuch ab. Darauf folgte die Bewilligung, eine Abteilung für zahlende Kinder zur errichten. Darüber hinaus übernahm Kaiserin Maria Anna zwanzig Tage später das Protektorat über das Kinderspital und stiftete im Jahr darauf sechs weitere Betten. Ihrem Vorbild taten es viele Gutbetuchte gleich und es formierte sich ein Verein, der finanzielle Mittel zum Betrieb des Spitals beisteuerte.

Unterschiedliche Quellen, unterschiedliche Standorte

Das erste Kinderspital Wiens, Österreichs, ja sogar des Habsburgerreiches und Deutschland befand sich in der Kaiserstraße. Damals noch in der Schottenfelder Vorstadt vor Wien gelegen, heute Teil des 7. Bezirks. Nur auf welcher Nummer? Da gehen die Berichte auseinander.

- in der Kaiserstraße 21 sagt Franz Seraph Hügel in „Beschreibung sämmtlicher Kinderheilanstalten in Europa. Verlag: Kaulfuss Witwe, Prandel & Comp. 1848. Digitalisiert durch Google Books, nachzulesen auf S. 261

Dieser Adresse schließt sich auch Gunda Barth-Scalmani in der Festschrift anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der ÖGKJ an. - in der Kaiserstraße 26 sagt Franz Seraph Hügel im eben erwähnten Buch, nur eine Seite davor auf S. 260

- in der Kaiserstraße 49 sagt Wien Geschichte Wiki auf der Seite über Ludwig Wilhelm Mauthner, wo dann auch weiter ausgeführt wird, dass bei Zukleinwerden der Räumlichkeiten mit Hilfe des Schottenfelder Pfarrers Honorius Kraus genügend Spenden gesammelt werden konnten, um ein Haus dazuzukaufen, wodurch sich das Kinderspital nun in der Kaiserstraße 49 und 51 sowie in der Westbahnstraße 37 und 52 befand. In dem Fall wäre das Kinderspital in Reih und Glied mit den Häusern auf der Kaiserstraße gestanden und zwar dort, wo sich heute Kaiserstraße und Westbahnstraße kreuzen. Der Durchbruch zum Gürtel wurde erst nach dem Bau des Westbahnhofs gemacht (Grundsteinlegung am 15. Oktober 1857 – also eigentlich erst neun Jahre nach der Verlegung des Kinderspitals vom heutigen 7. in den 9. Bezirk).

Und da auch mein Go-to-Lexikon – Das historische Lexikon von Felix Czeike, Band 4, S. 209 – beim Eintrag über Ludwig Wilhelm Mauthner von der Kaiserstraße 49 spricht, lehne ich in die Richtung, diese Nummer für die richtige zu halten – und das, obwohl das Hügel-Buch 1848 und somit zeitlich parallel zum eigentlichen Geschehen erschien.

Warum? Weil es in den 1840er Jahren noch Konskriptionsnummern in den Wiener Vorstädten gab und die Häusernummerierung, so wie wir sie heute kennen, erst 1862 erfolgte. Außerdem wurden in den Jahren zwischen 1786 und 1828 insgesamt drei Umnummerierungen im Bereich Schottenfeld vorgenommen. Somit wäre es für mich auch schlüssig, wenn die Nummern alle vom jeweiligen Autor korrekt wiedergegeben wurden, sie aber der heutigen Nummerierung Kaiserstraße 49 bis 51 entspricht und das Haus heute gar nicht mehr existiert, weil hier der Durchbruch zum Gürtel gemacht wurde.

Das Gebäude in der Kaiserstraße

Wo genau das Spital nun in der Kaiserstraße war, lässt sich nicht zweifelsfrei eruieren. In der Beschreibung von Franz S. Hügel steht, dass das Haus wie ein Viereck geformt war, wovon die vierte Seite durch den Anschluss eines geräumigen Gartens gebildet wurde. Die Krankenzimmer befanden sich allesamt im ersten Stock, im Erdgeschoß war die Ambulanz sowie Räume für Administration und den geordneten Tagesablauf untergebracht.

Das Kinderspital zieht um

In den zehn Jahren seit der Gründung des Kinderspitals – wir erinnern uns, das war 1837 – war nicht nur die Patient*innenkartei gewachsen, sondern auch die Sterblichkeit gesunken und dank der guten Vernetzung zu treuen Stifter*innen ein so solides Stammkapital zusammengekommen, dass 1847 Baugründe für die Errichtung eines neuen Spitals erworben werden konnten – und zwar dort, wo heute die Kinderspitalgasse und damit das St. Anna Kinderspital liegt, im 9. Bezirk.

Randnotiz: Ferdinand I. dankt ab

Trotz der Wirren der Revolution im Jahr 1848 erfolgte in diesem Jahr die Schlusssteinlegung und der Umzug in die Kinderspitalgasse 6, 1090 Wien. Am 2. Dezember 1848 verzichtete Ferdinand I. (und im Grunde auch Franz Karl) zugunsten seines Neffen (bzw. Franz Karls Sohn) Franz Joseph I. auf den Thron und zog mit seiner Gattin, die dem Kinderspital stets als wohlwollende Stifterin zugetan war, auf die königliche Burg in Prag. Auch in ihrer neuen Heimat war sie karitativ tätig.

Und dass das St. Anna Kinderspital bereits elf Jahre nach der Gründung organisatorisch und finanziell bereits auf ein gutes Fundament gestellt war, wissen wir, weil dort seither und bis heute unglaubliche Arbeit in Sachen Kindergesundheit geleistet wird.

Quellen und weiterführende Lesetipps

- Czeike, Felix: Historisches Lexikon Wien: in 5 Bänden. Band 4: Le-Ro. Wien : Kremayr & Scheriau. Stand: 30.01.2025

- Google Books: „Beschreibung sämmtlicher Kinderheilanstalten in Europa“ von Franz S. Hügel, Stand: 30.01.2025

- im7ten: Die Kaiserstraße – Geschichtliches und Wissenswertes, Stand: 30.01.2025

- ÖGKJ: Festschrift 50 Jahre Kinderheilkunde (1962-2012), Stand: 30.01.2025

- St. Anna: Unsere Geschichte, Stand: 30.01.2025

- Wien Geschichte Wiki: Häusernummerierung, Stand: 30.01.2025

- Wien Geschichte Wiki: Kaiserstraße, Stand: 30.01.2025

- Wien Geschichte Wiki: Ludwig Wilhelm Mauthner, Stand: 30.01.2025

- Wien Geschichte Wiki: Mauthnersches Kinderspital, Stand: 30.01.2025

- Wien Geschichte Wiki: St.-Anna-Kinderspital, Stand: 30.01.2025